[한겨레S] 이유리의 그림 속 권력

나이듦을 바라보는 시선

검버섯에서 ‘긴 세월 수고’ 의미 찾은

조선시대 이현보 초상화의 이질감은

성모가 너무 젊어 보인 ‘피에타’처럼

늙으면 쓸모없다는 현실 탓 아닌지

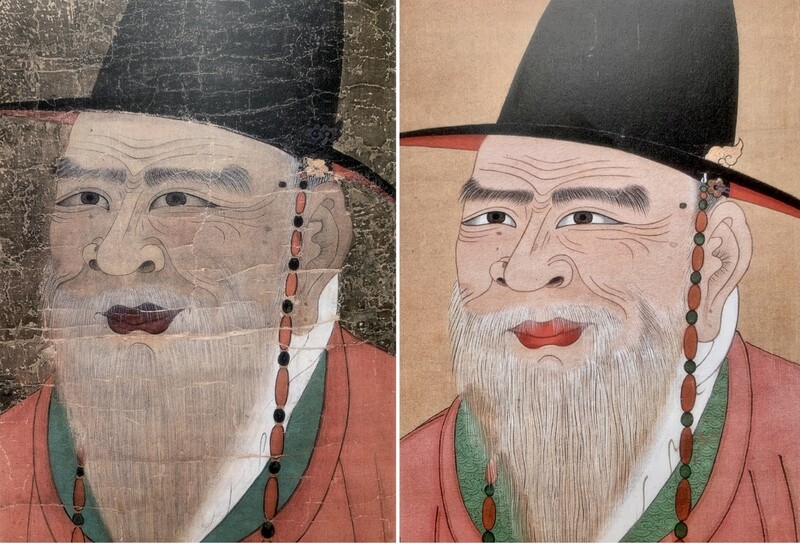

옥준(왼쪽부터), <농암 이현보 초상> 얼굴 부분, 비단에 채색, 1537년께, 유교문화박물관. 이재관, <농암 이현보 초상> 얼굴 부분, 모사본, 비단에 채색, 1827년, 유교문화박물관.

“낙원의 아담은 영원히 젊고 아름다웠으니. 그러나 순리를 어겨 노인이 되고 말았네. 그는 노쇠함의 우울 속에서 노년의 비참한 무게를 짊어졌나니.” 서양 문화에서 늙음이 죄악으로 연결된 것은 꽤 오래된 일이다. 앞의 구절도 300년대 초중반 시리아에서 활동한 초기 기독교 신학자 에프렘(306?~373)이 ‘천국의 찬송가’에서 노래한 내용이다. 아담이 ‘순리’를 위반한 죄로 “930살까지 살다 죽었다”면(성경 창세기 5장 5절), 아이들이 보는 서양 전래동화집 삽화에서 늙음은 대놓고 악의 이미지로 등장했다. 매부리코, 듬성듬성한 이빨, 곧 튀어나올 것 같은 핏발 선 눈, 봉두난발을 한 백발의 꼬부랑 할멈. 전형적인 마녀의 모습 아닌가. 늙음이란 순수하지 못한 것이고 악하다는 생각은 이 정도로 사회에 광범위하게 퍼져 있었다. 이는 르네상스의 거장 미켈란젤로(1475~1564)의 대표작 <피에타>에서도 엿볼 수 있다.

미켈란젤로, <피에타>, 1498~1499년, 대리석, 로마 성 베드로 대성당.

숨진 예수를 끌어안고 조용히 슬퍼하는 성모 마리아를 형상화한 이 작품은 당시에도 미켈란젤로만의 독창적이고 예술적인 성취라는 평가를 받았고 그에게 즉각적인 명성을 선사했다. 그런데 비판은 예상치 못한 곳에서 나왔다. 성모가 성년의 예수에 비해 너무 젊게 보인다는 것이었다. 실제로는 50살이 넘었을 마리아의 얼굴이 아무리 봐도 소녀처럼 보였기 때문이다. 하지만 미켈란젤로는 단칼에 “여인이 늙은 것은 죄악이 있기 때문”이라고 응수했다. 성모 마리아는 원죄 없는 동정녀이기에 ‘불멸의 젊음’으로 표현할 수밖에 없었다는 설명은, 뒤집으면 늙음은 죄악의 결과라는 의미나 다름없다.

그렇다면 유럽의 반대편에 있었던 조선은 나이듦을 어떻게 바라보았을까. 조선 후기 학자 이익(1681~1763)은 <성호사설>에서 ‘노인의 좌절 열 가지’에 대해 다음과 같은 글을 남겼다. “노인의 열 가지 좌절이란, 대낮에는 꾸벅꾸벅 졸음이 오고 밤에는 잠이 오지 않으며, 곡할 때에는 눈물이 없고, 웃을 때에는 눈물이 흐르며, 30년 전 일은 모두 기억되어도 눈앞의 일은 문득 잊어버리며, 고기를 먹으면 뱃속에 들어가는 것은 없이 모두 이 사이에 끼며, 흰 얼굴은 도리어 검어지고 검은 머리는 도리어 희어지는 것이다.” 마치 자조하듯 늙음을 희화화하는 글이다. 하지만 늙음에 대해 이러한 태도만 있었던 것은 아니었다. 한편으로 조선 시대 사람들은 상대적으로 노인에 이르는 삶을 긍정적인 시선으로 바라보았다. 이 같은 관점은 늙음을 구체적인 형상으로 그려낸 그림에서도 엿볼 수 있다. 조선 중기의 문신 농암 이현보(1467~1555)의 초상이 대표적이다.

옥준(왼쪽부터), <농암 이현보 초상> 얼굴 부분, 비단에 채색, 1537년께, 유교문화박물관. 이재관, <농암 이현보 초상> 얼굴 부분, 모사본, 비단에 채색, 1827년, 유교문화박물관.

이현보는 경상도 관찰사로 있던 중종 32년(1537)에 동화사의 승려이자 화가인 옥준 앞에 앉았다. 위가 뾰족한 패랭이를 쓰고 화사한 홍포를 입은 이현보는 70살 나이가 무색하게 활기가 넘친다. 하지만 이현보 초상은 결코 ‘젊게’ 그려지지 않았다. 그의 얼굴엔 깊은 주름이 가득하며 검버섯도 만발해 코, 볼, 관자놀이, 심지어 귀에도 번져 있다. 화가는 노인의 특성이야말로 이현보의 본질을 이루고 있다고 본 셈이다. 이는 순조 27년(1827)에 제작된 해당 그림의 모사본을 보면 더욱 명확하다. 참고로 이 모사본은 원본 마모 및 손상에 대비해 후손들이 따로 이재관에게 제작을 의뢰한 것이다. 모사본에서는 얼굴 주름이 더 선명하고 검버섯도 같은 위치에 더 뚜렷하다. 사실 조선의 초상화는 털끝 하나도 틀리지 않게 그린다는 전신(傳神, 초상화에서 그려진 사람의 얼과 마음을 느끼도록 그리는 일)을 중시하므로, 얼굴의 형상을 구체적으로 표현하는 것 자체가 기본 원칙이기도 하다. 하지만 조선 후기 초상화에서 일반적으로 살결은 단순화한 반면 유독 주름이나 검버섯을 부각한 것은, 늙음에서 긴 세월 동안 수고를 실천했다는 의미를 찾았기 때문이다. 즉 <이현보 초상>은 노인성으로 그 인물의 노고와 인격을 드러내고자 한 셈이다. 고연희 작가는 이에 대해 책 <노년의 풍경>에서 “노인이 되어야 갖출 수 있는 온갖 종류의 미덕 및 시간을 통해 이룰 수 있는 학식과 경험, 인격과 지혜 등은 오랜 인생의 시간을 누린 노인들만이 제공할 수 있기에 노인 이미지가 인물의 무엇을 표현하든 효과적이었을 것”이라고 설명했다. 오늘날에 대입해보면 묘하게 이질감이 드는 말 아닌가. 우리 시대는 노인에 대해 존경은커녕 ‘틀딱충’, ‘할매미’, ‘연금충’ 같은 노인혐오언어가 범람하고 있기 때문이다.

왜 그럴까. <흰머리 휘날리며, 예순 이후 페미니즘>의 저자 김영옥의 말이 답을 준다. “노년의 지혜란, 노년들은 긴 시간을 살면서 다양한 경험을 쌓았으니 삶이라는 여행에서 길을 잃지 않도록 다음 세대에게 소중한 안내판 한두 개쯤은 전승해줄 것이라는 기대가 있을 때 가능하다. 그리고 이러한 기대는 삶이라는 여행의 의미를 다면적으로 묻고 추구하는 문화 속에서 싹튼다. 삶의 의미가 활용 가능한 자원이나 기술 등을 이용해 얻는 성공이나 부, 권력으로 환원되는 사회 문화 맥락에서라면, 지금과 같은 기술 환경에서 노년들에게 청해 들을 지혜는 별로 남아 있지 않다.” 어쩌면 노년의 고독과 괴로움은 사회로부터 생산성도 쓸모도 없는 ‘잉여’로 여겨지는 것에서 비롯되지 않을까 싶다. 문제는 노인들도 스스로를 잉여로 여기고 있다는 점이다. 언젠가 연명치료와 안락사에 대한 책을 읽다 인상적인 구절을 봤다. 자식은 노령부모의 산소마스크를 떼라고 이야기하지만, 부모는 자식의 산소마스크를 떼어달란 얘기를 못 한다고. 안락사도 마찬가지다. 초고령화 사회에서 합법적인 죽음이라는 선택지가 있는 것만으로도, 늙어서 짐이 되는 부모라면 가족들의 눈치를 보고 죄책감을 가지게 될 가능성이 있다는 얘기였다. ‘자식 고생시키면 안 되니 얼른 죽어줘야지’라는 부담으로 작용할 수도 있다는 것이다. 심지어 안락사를 택하지 않는 가난한 고령자는 ‘사회의 민폐’란 말이 나올 수도 있다. 너무 신랄한 이야기 같은가? 아니, 이것이 노인들이 처한 ‘객관적 현주소’이다. 당장 백신이 나오기도 전인 코로나19 팬데믹 초기, ‘(일정 부분 희생이 불가피한) 집단 면역을 해야 한다’는 주장이 나왔던 것만 봐도 그렇다. 만약 코로나19가 노인이 아니라 아이들에게 특히 위험한 바이러스였다면 집단 면역이라는 단어를 감히 꺼낼 수 있었겠는가.

이유리. <화가의 출세작> <화가의 마지막 그림> <캔버스를 찢고 나온 여자들>을 냈다. 그림을 매개로 권력관계를 드러내고, 여기서 발생하는 부조리를 다룬다.

Adblock test (Why?)

기사 및 더 읽기 ( 늙는 게 죄는 아니잖아? : 문화일반 : 문화 : 뉴스 - 한겨레 )

https://ift.tt/3Ev8wi7

문화

Bagikan Berita Ini

0 Response to "늙는 게 죄는 아니잖아? : 문화일반 : 문화 : 뉴스 - 한겨레"

Post a Comment